コンプライアンス〜消防法編〜

2021年5月27日飲食店を開業するまでには営業許可書の申請や保健所への審査の他にも消防の立ち入り検査など多くの法律をクリアする必要があります。

その上、営業が開始した後も法律を遵守する義務が発生します。そんな飲食店に関わるコンプライアンスをわかりやすく解説します。

今回は、消防法に関して解説します。

飲食店が守らないといけない消防法とは

ペンタスくん

飲食店を開業した知人から消防署の立ち入り検査で改善指示があってバタバタしているからゲームに参加できないって言われたんですよ。

そもそも、飲食店は消防法と何の関係があるんですか?

アド博士

ペンタスくん、消防法は人の命を守るために、日本国内全ての建物に適用される法律なんだよ!建物がないキッチンカーや露天商であっても専用の消防法があるぐらい大事な法律だからね。

今回は、飲食店の皆さんに向けてわかりやすく解説します

※改正前は延床面積が150平方メートル以上の飲食店と限定されていました。

消防法では、「火を使用する器具」を使用する場合においてのみ消火器具の設置が義務付けられている為、消防法の定義としてはIHクッキングヒーターや電子レンジのみでの営業の場合は、消火器具は不要です。

しかし、自治体によっては「火を使用する器具」を使用していなくても消火器具の設置が義務付けられている自治体もありますので、各消防局にお問い合わせください。

絶対に設置しないといけない消防設備

では、先程から幾度となく出ている「消火器具」について説明します。消火器について

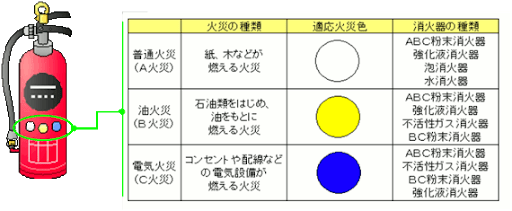

消火器具とは端的に「消火器」を指します。消火器を見たことがあれば一度は目にしたことがあると思いますが、消火器には消せる火の種類があります。

引用:京都中部広域消防組合

この様に、消火器の正面にある色で消せる火災のタイプが異なります。スタンダードなものは、上の図の様に「白・黃・青」の3種類ですので、こちらを選んでおけば飲食店であれば基本問題ありません。

更に、消火器には「粉末タイプ」と「液状(強化液)タイプ」と2種類あります。

万全の営業体制でも、火災は予期せぬタイミングでやってきます。

火災が発生しても万全の準備のおかげで、初期消火に成功し、幸いぼや程度で火災が鎮火したとします。

粉末タイプの消火器だと復旧する際に清掃がすごく大変です。

出典:株式会社 オーアンドケー

ちなみに余談ですが、この記事を書いている私は過去カラオケ店で店長していました。同僚の店長のお店で粉末消火器をお客様のイタズラでばら撒かれたんです。

清掃が大変だから手伝って欲しい。ということで言ったんですが、最悪でしたね。。。

10人がかりで通常に営業できる状態にするまでに5時間かかりました。

というデメリットだけでなく、強化液消火器は冷却効果もあるため、強化液消火器をおすすめします。

消火器以外にも後2つ設置しないといけない消防設備があります。

それは、「警報装置」と「避難設備」の2つです。

警報装置について

「警報装置」は現在一般家庭でも設置が義務付けられている火災警報器のことをいいます。火災警報器にも、「熱感知式」と「煙感知式」と分かれており、字の如くで熱に反応するか、煙に反応するかの違いです

焼き鳥屋など煙が常時発生しているような飲食店であてば、「熱感知式」がベストですし、一般的な居酒屋等であっても「熱感知式」をおすすめします。

理由としては、これも過去の経験則ですが、「煙感知式」はタバコの煙ですら反応するときがあるからです。

同ビル内の飲食テナントが、キッチンの換気扇を回し忘れて火災警報器が反応したことがあります。

※ちなみに1回どころではありませんが・・・。

カラオケ店の場合、カットリレーと言われる音響機器を強制的にシャットダウンする設備を設置するのが義務付けられており、

火災警報器が作動すると、カットリレーが動き音響設備を停止させます。

お察しの通り、カラオケが全て止まります。

そうなると、お客様に全力での平謝りです。

私が一番ひどい経験したときは、その瞬間にいたお客様の半分を無料にして帰っていただきました。

でも、同ビル内のテナント様とは友好な関係性でしたので、その損害を請求することはしませんでしたが、同僚の他の店長の店では、請求したらしいです。

結局裁判になったとかなってないとか・・・。

そういうこともありますので、熱感知式をおすすめします。

避難設備について

避難設備は大きく分けて「避難器具」と「誘導灯」に分けられます。

まず、誘導灯についてです。

.jpg)

出典:Amazon

絶対に見たことがあると思います。こちらは、避難すべき方向を示しています。(避難経路を案内)

バックが白の誘導灯です

もうひとつが

.jpg)

出典:楽天市場

避難口を示す誘導灯です。バックが緑色の誘導灯です。

設置されているかどうか?

バッテリーに問題ないかのチェックが必要となります。

もう一つの避難器具は、イメージしやすいのが避難バシゴです

収容人数や窓のある無し、階数によって定められていますので、詳しくは各消防局にお問合せください。

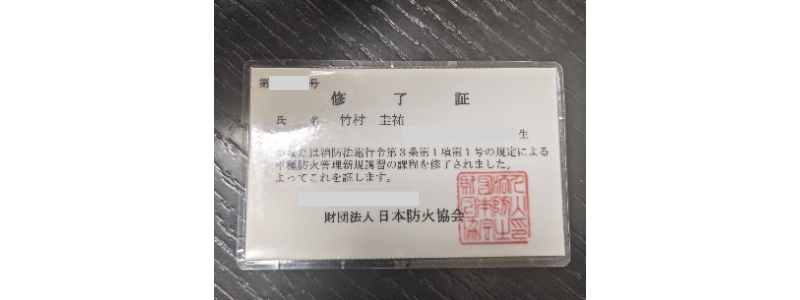

忘れがちな防火管理者の選任

防火管理者とは、2日間の講習を受けて得られる防火に対しての管理者です。

様々な要件はありますが、大まかに言うと30名以上収容できる飲食店は、この防火管理者の設置が必要です。

4名卓が7卓以上あれば必要です。

万が一まだ申請していない、そもそも防火管理者の資格を持っていないなどあれば、以下に防火管理者の講習を行っている

一般財団法人 日本防火・防災協会のページを張っておりますので、すぐに取得して申請しましょう。

一般財団法人 日本防火・防災協会

最後に

滅多に火災は起きませんし、飲食店は基本的に目の前にお客様がいるので、大きな被害が発生することは少ないです。しかし、いざ起きた時は、刑事訴訟と民事訴訟と2つの訴訟が発生し、人生が狂います。

そして、私の経験則ですが、防火管理を始めとするコンプライアンスをしっかり徹底している店舗はお店の雰囲気を始め優良な店舗が多いのも事実です

面倒くさいと思わず、自分を守るため、お客様を守るため、従業員を守るためにも、店主、オーナーの皆さんはコンプライアンスを意識しましょう

-150x150.jpg)

コメント